Die Erfassung und Reduzierung von Treibhausgasemissionen wird für Unternehmen immer wichtiger – nicht nur aus freiwilliger ökologischer Verantwortung, sondern auch aufgrund steigender regulatorischer Anforderungen. Mit der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) hat die EU einen verbindlichen Rahmen geschaffen, der Unternehmen zur systematischen Erfassung und Berichterstattung ihrer Klimaauswirkungen verpflichtet. Der Corporate Carbon Footprint (CCF) ist dabei das zentrale Instrument zur systematischen Emissionserfassung.

Was ist ein Corporate Carbon Footprint?

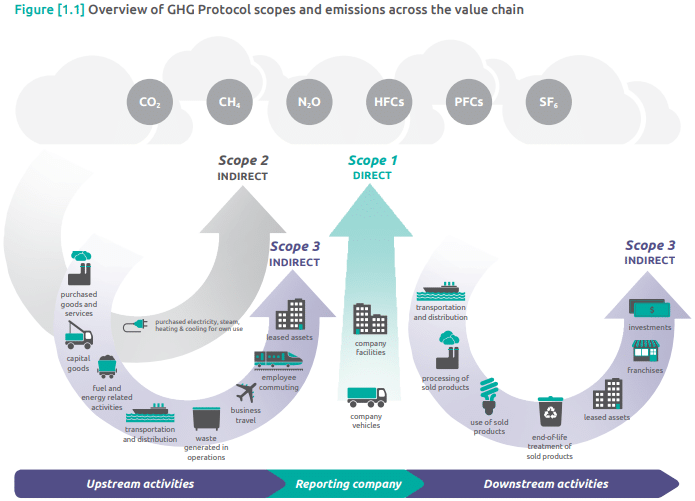

Ein CCF erfasst sämtliche Treibhausgasemissionen, die durch die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens verursacht werden. Das Konzept unterscheidet dabei drei Klassen von Emissionen, die sogenannten Scopes.

Unter Scope 1 fallen alle direkten Emissionen, die ein Unternehmen selbst verursacht und kontrolliert. Dazu gehören beispielsweise die Verbrennung von Erdgas in eigenen Heizungsanlagen oder die Emissionen des Fuhrparks. Diese Emissionen sind meist gut zu erfassen, da sie direkt aus dem eigenen Energieverbrauch resultieren.

Die Scope 2-Emissionen umfassen den gesamten Bereich der eingekauften Energie. Der Stromverbrauch spielt hier typischerweise die größte Rolle, aber auch eingekaufte Fernwärme oder Prozessdampf fallen in diese Kategorie. Die Berechnung erfolgt über spezifische Emissionsfaktoren der Energieträger, wobei zwischen standortbasierter und marktbasierter Methode unterschieden wird.

Die größte Herausforderung stellen die Scope 3-Emissionen dar. Sie umfassen alle indirekten Emissionen entlang der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette. Von der Rohstoffgewinnung über die Logistik bis zur Nutzung und Entsorgung der Produkte – die Scope 3-Emissionen machen bei vielen Unternehmen den größten Anteil der Gesamtemissionen aus. Ihre Erfassung erfordert eine intensive Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden sowie oft auch die Verwendung von Sekundärdaten und Schätzungen.

Relevante Standards für die Bilanzierung

Im Bereich der Treibhausgasbilanzierung sind zwei Standards besonders relevant:

Das Greenhouse Gas Protocol hat sich als de-facto Standard etabliert und wird weltweit von Unternehmen und Organisationen genutzt. Es bietet einen umfassenden methodischen Rahmen und detaillierte Berechnungshilfen. Besonders wertvoll sind die spezifischen Leitfäden für verschiedene Scope 3-Kategorien, die praktische Hilfestellung bei der Erfassung komplexer Emissionsquellen geben.

Die ISO 14064 ergänzt als internationale Norm das Instrumentarium mit einem stärker qualitätsorientierten Ansatz. Sie legt besonderen Wert auf die Dokumentation der Methoden und Datenquellen sowie auf die Analyse von Unsicherheiten. Während das GHG Protocol konkrete Berechnungstools bereitstellt, fokussiert sich die ISO-Norm auf die Prinzipien der Bilanzierung und deren Qualitätssicherung.

Die praktische Umsetzung im Unternehmensalltag

Die Erstellung eines CCF beginnt mit der sorgfältigen Festlegung der Bilanzgrenzen. Dabei muss das Unternehmen entscheiden, welche Organisationseinheiten einbezogen werden und wie mit Beteiligungen umgegangen wird. Der zeitliche Rahmen orientiert sich meist am Geschäftsjahr, um eine Integration in die reguläre Berichterstattung zu ermöglichen.

Die eigentliche Datenerfassung erfordert eine enge Zusammenarbeit verschiedener Unternehmensbereiche. Während Energieverbräuche meist zentral erfasst werden, sind für Scope 3-Emissionen Daten aus Einkauf, Logistik, Vertrieb und anderen Abteilungen notwendig.

Die Qualität der Daten spielt eine zentrale Rolle. Wo immer möglich, sollten Primärdaten verwendet werden. In der Praxis sind jedoch oft Schätzungen und Hochrechnungen notwendig, besonders im Scope 3-Bereich. Wichtig ist dabei eine transparente Dokumentation der Datenquellen und Berechnungsmethoden.

Die Bedeutung der Wesentlichkeitsanalyse

Angesichts der Komplexität der Scope 3-Emissionen ist eine fundierte Wesentlichkeitsanalyse unerlässlich. Die neuen ESRS-Standards fordern eine systematische Bewertung der Emissionsquellen nach ihrer Bedeutung für das Unternehmen und seine Stakeholder. Dabei spielen nicht nur die absolute Höhe der Emissionen eine Rolle, sondern auch die Möglichkeiten zur Einflussnahme und die strategische Bedeutung für das Unternehmen.

In der Praxis hat sich bewährt, zunächst eine grobe Abschätzung aller Scope 3-Kategorien vorzunehmen und dann die bedeutendsten Quellen detaillierter zu analysieren. Emissionen, die zum Beispiel mehr als ein Prozent der Gesamtemissionen ausmachen, könnten als wesentlich eingestuft und genauer untersucht werden.

Der Weg zur systematischen Dekarbonisierung

Der CCF ist nicht Selbstzweck, sondern Ausgangspunkt für die systematische Reduktion der Treibhausgasemissionen. Kurzfristig lassen sich oft bereits durch Energieeffizienzmaßnahmen und Optimierungen in der Logistik deutliche Einsparungen erzielen. Mittelfristig steht die Umstellung auf erneuerbare Energien und die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte im Fokus. Die größten Herausforderungen liegen jedoch in der langfristigen Transformation durch grundlegende Prozessänderungen, die Entwicklung klimaneutraler Produkte und die Umgestaltung der Lieferkette. Dies erfordert erhebliche Investitionen und einen langen Atem.

Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen muss dabei immer im Blick behalten werden. Viele Effizienzmaßnahmen rechnen sich bereits nach kurzer Zeit durch eingesparte Energiekosten. Andere Investitionen werden erst durch steigende CO2-Preise oder regulatorische Anforderungen wirtschaftlich. Eine vorausschauende Planung ist daher essenziell.

Fazit und Ausblick

Die Erstellung eines Corporate Carbon Footprints ist ein komplexer, aber lohnender Prozess. Er schafft Transparenz über die Klimaauswirkungen des Unternehmens und bildet die Grundlage für gezielte Reduktionsmaßnahmen. Angesichts steigender regulatorischer Anforderungen und wachsender Stakeholder-Erwartungen wird die systematische Treibhausgasbilanzierung für Unternehmen zunehmend zur Pflicht.

Dabei ist es wichtig, schrittweise vorzugehen und sich anfangs auf die wesentlichen Emissionsquellen zu konzentrieren. Mit zunehmender Erfahrung kann die Bilanzierung dann verfeinert und ausgeweitet werden. Der CCF ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess, der die Transformation zu einem klimafreundlichen Unternehmen begleitet und steuert.

Autoren: Paula Vukicevic & Philipp Niemeier, Procycons

Webinar: Treibhausgasbilanzierung in der Praxis

Möchten Sie mehr über die praktische Umsetzung der Treibhausgasbilanzierung erfahren? In unserem Webinar „Corporate Carbon Footprint: Von der Theorie in die Praxis“ am 11. März 2025 erläutern wir detailliert die Vorgehensweise bei der Erstellung eines CCF.

DDP Consulting und Procycons zeigen anhand konkreter Beispiele, wie Sie Emissionsquellen identifizieren, Daten erfassen und Reduktionsmaßnahmen ableiten.

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen